Planung

Und es begab sich aber zu der Zeit, in der das Corona-Virus die ganze Welt in Atem hielt und mehr oder weniger strenge Ausgangsbeschränkungen die Mobilität der Menschen einschränkte. Und es begab sich ebenso, dass wir hinter unserem Haus ein ca. 100 m langes Gartenstück unser eigen nennen konnten.

Eigentlich wollte ich diesen Artikel mit „Project Runway“ betiteln, aber dann evtl. anstehende Namensstreitigkeiten mit Heidi Klum ließen mich davon Abstand nehmen.

Bisher hatte mein Vater die Fläche als hauptsächlichen Gemüsegarten unter seiner Ägide gehabt, aber nun beschloss meine Göttergattin, dass dies nicht ihre Lieblingsbeschäftigung sei, aber Garten mit Blümelein und zum Zwecke der Erholung ist ok. In einem Mammutprojekt wurde die ganze Fläche in grünes Grasland umgewandelt. Mir hätte es auch gereicht, einfach durchgehend zu betonieren und grün zu streichen, aber das war keine Option.

Offensichtlich war das des Grünen dann doch zuviel und im Laufe der Zeit mussten die gerade zart angewachsenen Grashälmchen Rosen und anderen nicht immergrünen Gartenprodukten (nichts Essbares) weichen. Wozu haben wir dann den Rasen eingesäht? Im Sommer stellten wir fest, dass es ganz angenehm sein kann, wenn man sich im Schatten der Bäume auf dem Nachbargrundstück dem Müßiggang hingibt. Einzig störend: die Hügellandschaft, die die Stühle schief stehen und die Getränke aus den Gläsern laufen ließ. Das Zauberwort lautet: Terrasse. Aber wie? Videos wurden geschaut, Baumarktmitarbeiter (so man sie fand) genervt, Beschreibungen gelesen, gedacht, geplant und dann festgestellt: Eine Steinterrasse bedingt einen riesigen Erdaushub, gewaltige Ressourcen sowohl finanzieller als auch personeller Art. Eine Konstruktion dieser Art wäre leicht in einen fünfstelligen Kostenbereich abgeglitten.

Offensichtlich war das des Grünen dann doch zuviel und im Laufe der Zeit mussten die gerade zart angewachsenen Grashälmchen Rosen und anderen nicht immergrünen Gartenprodukten (nichts Essbares) weichen. Wozu haben wir dann den Rasen eingesäht? Im Sommer stellten wir fest, dass es ganz angenehm sein kann, wenn man sich im Schatten der Bäume auf dem Nachbargrundstück dem Müßiggang hingibt. Einzig störend: die Hügellandschaft, die die Stühle schief stehen und die Getränke aus den Gläsern laufen ließ. Das Zauberwort lautet: Terrasse. Aber wie? Videos wurden geschaut, Baumarktmitarbeiter (so man sie fand) genervt, Beschreibungen gelesen, gedacht, geplant und dann festgestellt: Eine Steinterrasse bedingt einen riesigen Erdaushub, gewaltige Ressourcen sowohl finanzieller als auch personeller Art. Eine Konstruktion dieser Art wäre leicht in einen fünfstelligen Kostenbereich abgeglitten.

Aber es geht auch anders: Ganz in Erinnerung an meinen Vater kristallisierte sich der Gedanke an eine Terrasse aus Holz heraus. Ist auch ganz einfach: Boden nivellieren, Längsverlattung legen und die Bretter drauf verschrauben. Wo bekommen wir das Holz her? Welches Holz nehmen wir? Bei den Recherchen der besten Terrassenbauerin von allen stieß sie auf die Holzsorte Bangkirai, ein Holz, welches sich durch große Beständigkeit auszeichnet (dass das eine gute Entscheidung war, sehen wir hoffentlich später). Empfohlen wurde uns auch der Holzgroßhandel Lumbeck in Langenberg. Dort war auch große Expertise in Sachen Terrassenbau vorhanden, so dass wir nicht ganz blank einsteigen mussten und uns bei der Planung beraten lassen konnten.

Erste Schritte

OK, legen wir los. Der Platz war schnell gefunden. Die Größe ergab sich in der Diskussion mit Lumbeck, um bei der Verwendung der vorhandenen Bretter so wenig wie möglich Verschnitt zu haben: Länge 4,57 m, Breite 3,99 m. Daraus ergaben sich 7 Bohlen für die Längsunterkonstruktion und 31 Bodenbretter, verlegt mit 8mm Abstand. Diese wurden uns mit vielen, vielen Schrauben und diversen anderen Kleinteilen geliefert. Unter anderem 80 Drehteller verschiedener Höhen, um die Bohlen auf die gleiche Höhe zu bringen. Als wir dann die Garage vollstehen hatten, stellten wir fest, was wir uns aufgehalst hatten: Erstmal die Bretter von der Unterseite mit Bangkirai-Öl streichen und dieses sanft einmassieren.

Im Garten selbst stand uns das größere Problem bevor: Zwischen der hinteren und der vorderen Kante liegt ein Höhenunterschied von locker 40 cm.

Im Garten selbst stand uns das größere Problem bevor: Zwischen der hinteren und der vorderen Kante liegt ein Höhenunterschied von locker 40 cm.

Entweder wir nivellieren oder machen direkt eine Rutschbahn aus der Terrasse. Letzteres fand seitens meiner Göttergattin keine Billigung, also machten wir uns an die Arbeit, am oberen Ende die Grasnarbe abzutragen und mit (zum Glück noch aus dem Erbe meines Vaters vorhandenen) Gehwegplatten zu unterfüttern.

Entweder wir nivellieren oder machen direkt eine Rutschbahn aus der Terrasse. Letzteres fand seitens meiner Göttergattin keine Billigung, also machten wir uns an die Arbeit, am oberen Ende die Grasnarbe abzutragen und mit (zum Glück noch aus dem Erbe meines Vaters vorhandenen) Gehwegplatten zu unterfüttern.

Viel Schweiß, schmutzige Klamotten und Denkarbeit später waren wir soweit, dass wir die Drehteller aufstellen und die Unterbohlen darauf festschrauben konnten.

Viel Schweiß, schmutzige Klamotten und Denkarbeit später waren wir soweit, dass wir die Drehteller aufstellen und die Unterbohlen darauf festschrauben konnten.

Übrigens: Um die Schrauben zu befestigen, hatten wir von Holz Lumbeck einen Spezialbohrer mitbekommen, welcher nicht nur 4mm Löcher vorbohrt, sondern auch sofort für die Versenkung der Schraube sorgt.

Übrigens: Um die Schrauben zu befestigen, hatten wir von Holz Lumbeck einen Spezialbohrer mitbekommen, welcher nicht nur 4mm Löcher vorbohrt, sondern auch sofort für die Versenkung der Schraube sorgt.

Zwischendurch – wir hatten mal nicht ein komplettes Wochenende durchgearbeitet – bekam meine Architektin/Ingenieurin/Apothekerin eine kleine Panik-Attacke, weil sie meinte, dass alles krum und schief sei und wir das nie wieder gerade bekommen.

Zwischendurch – wir hatten mal nicht ein komplettes Wochenende durchgearbeitet – bekam meine Architektin/Ingenieurin/Apothekerin eine kleine Panik-Attacke, weil sie meinte, dass alles krum und schief sei und wir das nie wieder gerade bekommen.

Die Schraubenpäckchen (Edelstahl, weil unedlere mit dem Holz reagieren) wurden ebenfalls mitgeliefert.

Und in jedem Päckchen war ein Torks-Bit mit dabei. Da lagen sie also, die Drehteller.

In zwei Größen, um sie optimal an unseren welligen Untergrund anzupassen. Dann die Bohlen für die Unterkonstruktion drauflegen und Richtlatte und Wasserwaage anlegen. Mist, schief. Sowohl, was die Teller betraf als auch die Bohlen. Ist halt Holz, ein Naturprodukt. Und, was Holz noch von Beamten unterscheidet (zumindest der landläufigen Meinung nach): Holz arbeitet.

In zwei Größen, um sie optimal an unseren welligen Untergrund anzupassen. Dann die Bohlen für die Unterkonstruktion drauflegen und Richtlatte und Wasserwaage anlegen. Mist, schief. Sowohl, was die Teller betraf als auch die Bohlen. Ist halt Holz, ein Naturprodukt. Und, was Holz noch von Beamten unterscheidet (zumindest der landläufigen Meinung nach): Holz arbeitet.

Erschwerend kam noch hinzu, dass die Bodenbretter (auf denen man läuft) von der linken zu rechten Seite pro Meter Brett ein Gefälle von 1 cm haben sollten. Macht über die gesamte Länge einen Abfall von 4 cm. Dies galt es nebenbei auch noch zu berücksichtigen.

Aber irgendwann hatten wir am hinteren Ende und am vorderen Ende jeweils ein Bodenbrett aufgeschraubt. Dieses bitte schön im rechten Winkel anbringen. Zum Glück brauchte ich dazu nur in die Werkstatt meines Vaters zu gehen und hatte einen großen Winkel zur Verfügung. Wir hatten zwar auch einen Laser-Winkel gekauft. Aber dieser stellte sich als ungeeignet für dieses Projekt heraus (vielleicht waren wir auch nur zu dumm, um ihn zu bedienen). Jedenfalls machte ich es auf die alte „Schreiner-Art“ und glaube, dass wir es ganz gut hinbekommen haben.

Jetzt wird es schön

Jetzt kam der am meisten befriedigende Teil: Bodenbretter auslegen und festschrauben.

Mit einem Picker das Bohrloch vorstechen und mit dem oben erwähnten Spezialbohrer Bodenbrett und Unterbohle anbohren. Fließbandarbeit pur. Die beste Akkuschrauberin folgte mir auf dem Fuße, um die Schrauben reinzudrehen. Da der Akkuschrauber die Schrauben nur zu 4/5 reindrehte, machte ich anschließend eine weitere Runde, um sie festzuziehen. Dazu später mehr.

Soweit, so gut. Eigentlich fast fertig.

Pflanzkübel müssen rein

Aber vollgepumpt mit Adrenalin schossen meiner Göttergattin weitere Ideen durch den Gärtnerkopf: Rechts und links lassen sich aufgrund der Breite der Terrasse keine Beete mehr anpflanzen. Aber eine Abgrenzung muss her. Am besten in Form von Pflanzkübeln. Wo bekommt man die her? Eine Ikea-Aufbau-Anleitung konnten wir nicht aus dem Internet runterladen. Also ein Wochenende Gehirnschmalz investieren und eine Stückliste erstellen, was wir alles an Holz benötigen. Und wenn wir schon gerade beim Denken sind, ist eine Trittstufe für die Frontpartie auch noch drin.

Mit einer 30-seitigen Exceltabelle bewaffnet fuhren wir (kurz vor dem Lockdown) nochmals zu Holz Lumbeck. Diese sägten uns freundlicherweise alle Stücke, die wir brauchten, auf die richtige Länge.

Ein wenig Panik bekam ich wegen der Achslast, als wir meinen Wagen mit Brettern (ca. 1,30 m lang) und diversen anderen Hölzern vollgeladen hatten.

Juut soweit. Jetzt wird es sich herausstellen, ob wir richtig geplant und konstruiert haben.

An einem regnerischen Tag verzogen wir uns in die Garage und bauten nach und nach die Trittstufe

und die Pflanzkübel zusammen.

Als die beste Akkuschrauberin von allen zufällig an einen Schalter vom Akkuschrauber kam, auf dem Power stand, ließen sich die Schrauben auch komplett eindrehen. Bitte jetzt keine dummen Kommentare.

Irgendwann hatten wir die Kübel alle fertig (waren echt schwer) und verbrachten sie (bestes Beamtendeutsch)

auf die Baustelle.

auf die Baustelle.

Dort angekommen versuchten wir, sie erstmal auf aufgeschichtete Ziegelsteine zu stellen, mussten aber feststellen, dass dies aufgrund des extrem unebenen Geländes SO unmöglich war. Also wieder Schaufel raus und Erde/Grasnarbe abtragen, bis man einigermaßen gerade die Nivellierung beginnen konnte.

OK, Kübel stehen. Zumindest drei von vieren.

OK, Kübel stehen. Zumindest drei von vieren.

An den letzten traute ich mich noch nicht ran, weil ich noch keine Idee hatte, wie man ihn anbringen könnte. Machen wir erstmal die leichteren Sachen. Als da wären die Frontbretter, die mit einer Hinterlattung zusammengeschraubt und dann an der Oberkonstruktion befestigt wurden.

Check. Nächstes Tagesziel: Die Trittstufe anbringen. Ich hatte zuerst an den sagenumwobenen Siemensschen Lufthaken gedacht, aber zum Schluss entschieden wir uns dann doch für Erdspieße, derer vier. Diese mit einem Fäustel in die Erde treiben. Ging leichter als erwartet. Ich hatte befürchtet, dass ich einen Vorschlaghammer benötigen würde.

Check. Nächstes Tagesziel: Die Trittstufe anbringen. Ich hatte zuerst an den sagenumwobenen Siemensschen Lufthaken gedacht, aber zum Schluss entschieden wir uns dann doch für Erdspieße, derer vier. Diese mit einem Fäustel in die Erde treiben. Ging leichter als erwartet. Ich hatte befürchtet, dass ich einen Vorschlaghammer benötigen würde.

Darauf wurde die Trittstufe geschraubt. Easy und fertig. Und natürlich bestens in der Horizontalen ausgerichtet.

Und dabei fiel uns dann auf, dass wir in zweierlei Hinsicht genau gearbeitet hatten: Vier Zentimeter Gefälle für die Oberkonstruktion, gut ausgerichtet, Trittstufe gut waagerecht. Das fällt schon optisch auf. Mal sehen, vielleicht richten wir das noch nach.

Und dabei fiel uns dann auf, dass wir in zweierlei Hinsicht genau gearbeitet hatten: Vier Zentimeter Gefälle für die Oberkonstruktion, gut ausgerichtet, Trittstufe gut waagerecht. Das fällt schon optisch auf. Mal sehen, vielleicht richten wir das noch nach.

Und da wir mit den Erdspießen so gute Erfahrungen gemacht hatten, trieben wir zwei weitere auf der linken Seite in den Boden und stellten den letzten Pflanzkübel darauf. Ein paar Schrauben befestigten die Kiste an der Terrasse.

Letztes Ziel (vorerst): Die Rückwand soll zwei Bretter hoch hinter dem letzten Bodenbrett emporsteigen. Dazu mussten wir uns erst eine Konstruktion einfallen lassen: Edelstahlwinkel, um sie zu befestigen. Anders hätten wir sie nicht optisch unsichtbar am letzten Brett befestigen können.

Letztes Ziel (vorerst): Die Rückwand soll zwei Bretter hoch hinter dem letzten Bodenbrett emporsteigen. Dazu mussten wir uns erst eine Konstruktion einfallen lassen: Edelstahlwinkel, um sie zu befestigen. Anders hätten wir sie nicht optisch unsichtbar am letzten Brett befestigen können.

OK, Holz für die Rückkonstruktion ist auch vorhanden. Unser Holzhändler des geringsten Misstrauens hatte uns trotz Lockdown freundlicherweise bis an die Ladengrenze geliefert und so steht einem weiteren Ausbau nichts im Weg.

Zuerst wurden fünf Erdspieße im Boden versenkt, um sowohl die Rückwand daran zu befestigen als auch mit Blechen das von oben herandrängende Erdreich abzuhalten.

Das Einhämmern der Erdspieße ging zu großen Teilen problemlos. Quadratische Pfosten wurden mit zwei dicken Schrauben darin befestigt.

Dann musste „nur“ noch der Aufsteller für den Heizstrahler befestigt werden. Steckdosen wurden witterungsbeständig anbebracht, damit wir auch dort die Handys laden können.

Oder mal einen Beamer aufstellen. Oder einen Grill. Oder, oder oder…

Oder mal einen Beamer aufstellen. Oder einen Grill. Oder, oder oder…

Von vorne sieht es jetzt so aus:

Fehlt jetzt nur noch eines:

Hinter dem linken Pflanzkübel muss noch ein Trittbrett angebracht werden, da vom Weg zur Terrasse eine ca. 15 cm breite Lücke klaffte. Die erste Idee war, diese mit Erdnägeln zu befestigen. Den ersten „Nagel“, den ich versuchte, in die Erde zu schlagen, stieß ca. 20 cm vor Ende auf Stein und war auch nicht mehr rauszubekommen. Man sieht ihn auf dem nächsten Foto auf der rechten Seite. Da wir nicht alles wieder ausgraben wollten, schlug ich ihn einfach krum. Danach mal kurz im Holzhandel anrufen und noch drei Drehteller gekauft. Darauf positionierte ich das Brett und wir befestigten es mit Holzklötzen an der Terrasse.

Fertig. Zumindest erstmal.

Stolz blicken wir auf unser Werk.

Wenn jetzt die Möbel kommen, können wir einziehen. Ein paar Ideen haben wir noch, aber das sind Schönheitskorrekturen.

Wenn jetzt die Möbel kommen, können wir einziehen. Ein paar Ideen haben wir noch, aber das sind Schönheitskorrekturen.

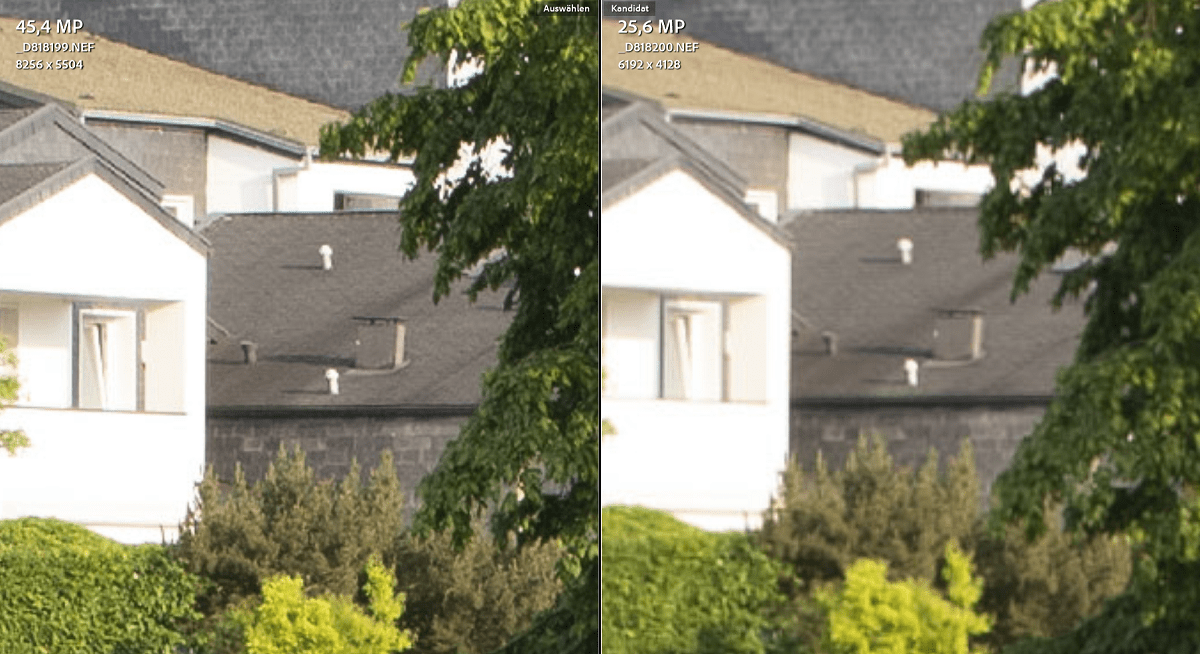

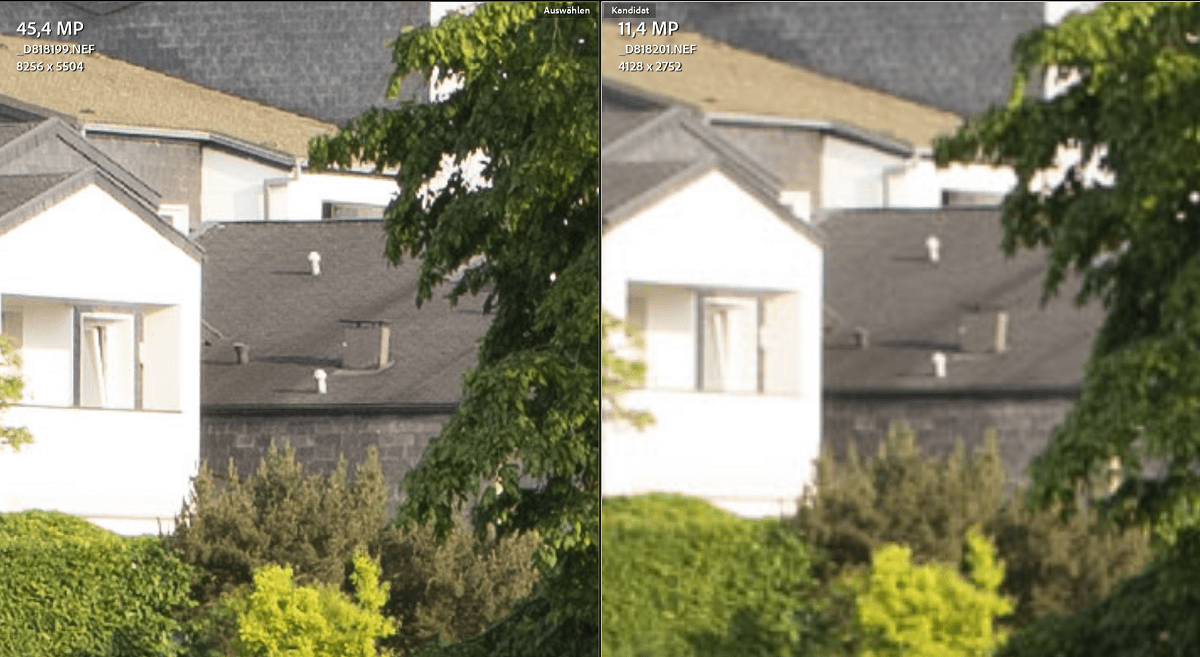

Man sieht schon gewissen Unterschiede.

Man sieht schon gewissen Unterschiede.

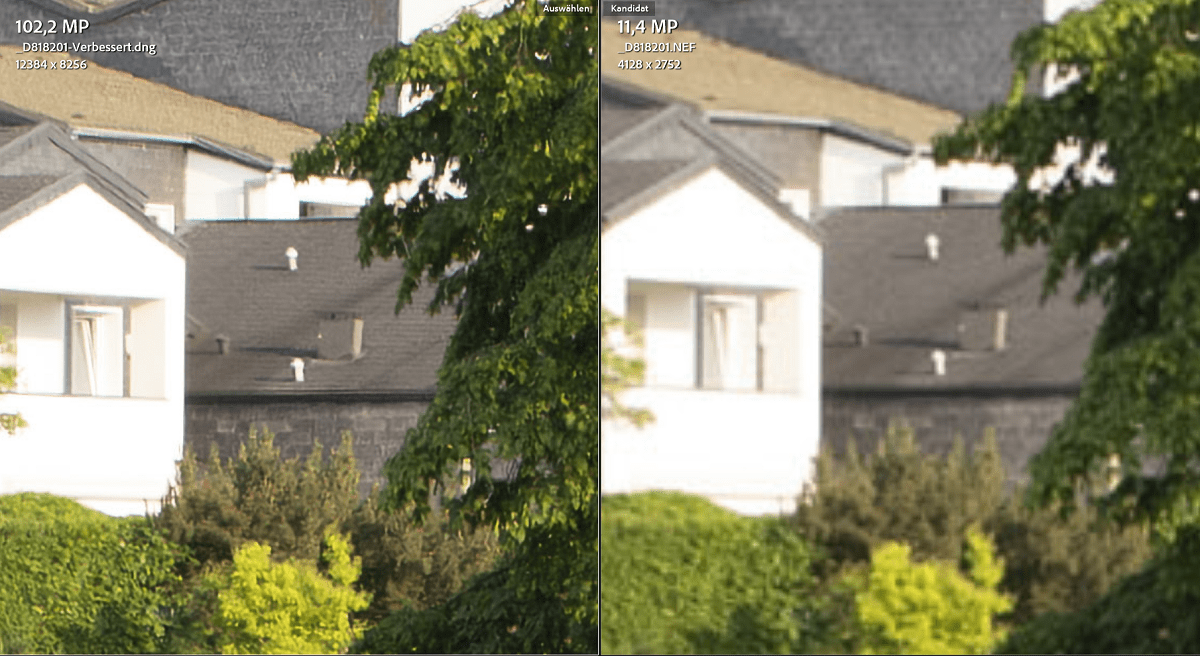

Die Dateigröße ist heftig angewachsen, von 11 MP auf 102.2 MP. Der Unterschied in der Dateigröße ist auch nicht ohne: Die Originaldatei hat ca. 25 MB, die verbesserte DNG-Version ist 355 MB groß. Heftig. Aber man kann sehen, dass die feinen Strukturen der Dachziegel und auch Hauskanten deutlich besser herausgearbeitet werden.

Die Dateigröße ist heftig angewachsen, von 11 MP auf 102.2 MP. Der Unterschied in der Dateigröße ist auch nicht ohne: Die Originaldatei hat ca. 25 MB, die verbesserte DNG-Version ist 355 MB groß. Heftig. Aber man kann sehen, dass die feinen Strukturen der Dachziegel und auch Hauskanten deutlich besser herausgearbeitet werden. Hier haben wir uns von 25.6 MP auf 133 MP vergrößert. Die Datei im Original war ca. 32.6 MB groß, in der verbesserten Version 455MB. Auch hier lassen sich deutliche Qualitätsunterschiede zum Original feststellen.

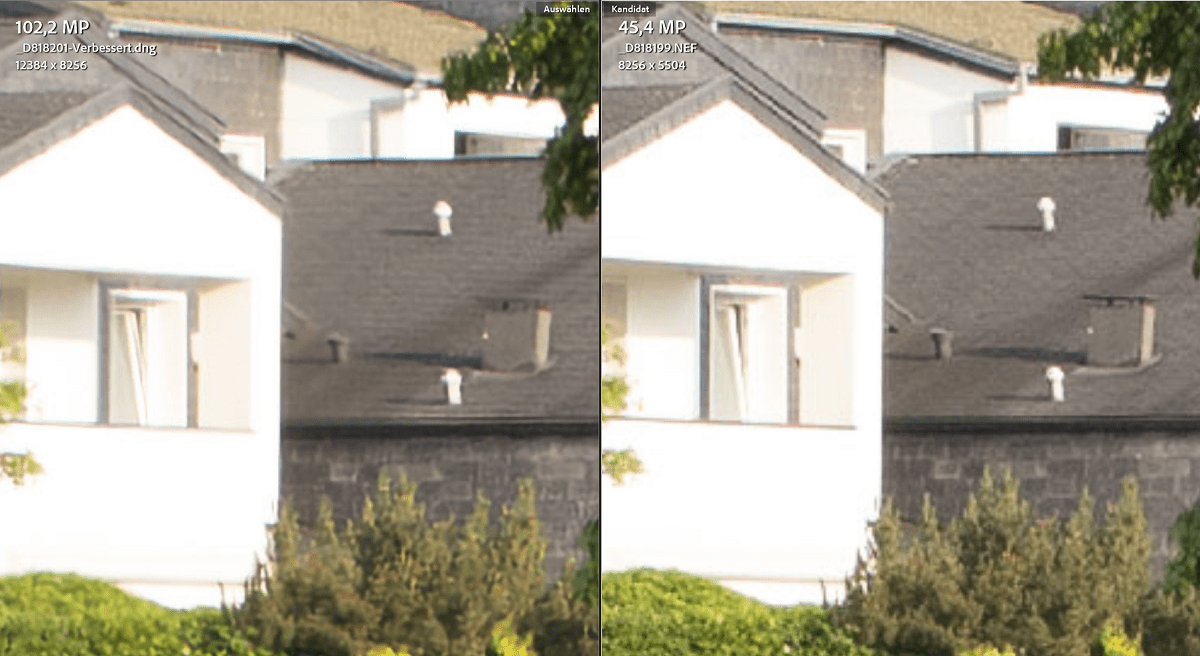

Hier haben wir uns von 25.6 MP auf 133 MP vergrößert. Die Datei im Original war ca. 32.6 MB groß, in der verbesserten Version 455MB. Auch hier lassen sich deutliche Qualitätsunterschiede zum Original feststellen. 45 MP im Vergleich zu 102 MP, 45 MB vs. 335 MB.

45 MP im Vergleich zu 102 MP, 45 MB vs. 335 MB. 45 MP vs. 133 MP. 58 MB vs. 455 MB.

45 MP vs. 133 MP. 58 MB vs. 455 MB.

Offensichtlich war das des Grünen dann doch zuviel und im Laufe der Zeit mussten die gerade zart angewachsenen Grashälmchen Rosen und anderen nicht immergrünen Gartenprodukten (nichts Essbares) weichen. Wozu haben wir dann den Rasen eingesäht? Im Sommer stellten wir fest, dass es ganz angenehm sein kann, wenn man sich im Schatten der Bäume auf dem Nachbargrundstück dem Müßiggang hingibt. Einzig störend: die Hügellandschaft, die die Stühle schief stehen und die Getränke aus den Gläsern laufen ließ. Das Zauberwort lautet: Terrasse. Aber wie? Videos wurden geschaut, Baumarktmitarbeiter (so man sie fand) genervt, Beschreibungen gelesen, gedacht, geplant und dann festgestellt: Eine Steinterrasse bedingt einen riesigen Erdaushub, gewaltige Ressourcen sowohl finanzieller als auch personeller Art. Eine Konstruktion dieser Art wäre leicht in einen fünfstelligen Kostenbereich abgeglitten.

Offensichtlich war das des Grünen dann doch zuviel und im Laufe der Zeit mussten die gerade zart angewachsenen Grashälmchen Rosen und anderen nicht immergrünen Gartenprodukten (nichts Essbares) weichen. Wozu haben wir dann den Rasen eingesäht? Im Sommer stellten wir fest, dass es ganz angenehm sein kann, wenn man sich im Schatten der Bäume auf dem Nachbargrundstück dem Müßiggang hingibt. Einzig störend: die Hügellandschaft, die die Stühle schief stehen und die Getränke aus den Gläsern laufen ließ. Das Zauberwort lautet: Terrasse. Aber wie? Videos wurden geschaut, Baumarktmitarbeiter (so man sie fand) genervt, Beschreibungen gelesen, gedacht, geplant und dann festgestellt: Eine Steinterrasse bedingt einen riesigen Erdaushub, gewaltige Ressourcen sowohl finanzieller als auch personeller Art. Eine Konstruktion dieser Art wäre leicht in einen fünfstelligen Kostenbereich abgeglitten. Im Garten selbst stand uns das größere Problem bevor: Zwischen der hinteren und der vorderen Kante liegt ein Höhenunterschied von locker 40 cm.

Im Garten selbst stand uns das größere Problem bevor: Zwischen der hinteren und der vorderen Kante liegt ein Höhenunterschied von locker 40 cm. Entweder wir nivellieren oder machen direkt eine Rutschbahn aus der Terrasse. Letzteres fand seitens meiner Göttergattin keine Billigung, also machten wir uns an die Arbeit, am oberen Ende die Grasnarbe abzutragen und mit (zum Glück noch aus dem Erbe meines Vaters vorhandenen) Gehwegplatten zu unterfüttern.

Entweder wir nivellieren oder machen direkt eine Rutschbahn aus der Terrasse. Letzteres fand seitens meiner Göttergattin keine Billigung, also machten wir uns an die Arbeit, am oberen Ende die Grasnarbe abzutragen und mit (zum Glück noch aus dem Erbe meines Vaters vorhandenen) Gehwegplatten zu unterfüttern.

Viel Schweiß, schmutzige Klamotten und Denkarbeit später waren wir soweit, dass wir die Drehteller aufstellen und die Unterbohlen darauf festschrauben konnten.

Viel Schweiß, schmutzige Klamotten und Denkarbeit später waren wir soweit, dass wir die Drehteller aufstellen und die Unterbohlen darauf festschrauben konnten.

Übrigens: Um die Schrauben zu befestigen, hatten wir von Holz Lumbeck einen Spezialbohrer mitbekommen, welcher nicht nur 4mm Löcher vorbohrt, sondern auch sofort für die Versenkung der Schraube sorgt.

Übrigens: Um die Schrauben zu befestigen, hatten wir von Holz Lumbeck einen Spezialbohrer mitbekommen, welcher nicht nur 4mm Löcher vorbohrt, sondern auch sofort für die Versenkung der Schraube sorgt. Zwischendurch – wir hatten mal nicht ein komplettes Wochenende durchgearbeitet – bekam meine Architektin/Ingenieurin/Apothekerin eine kleine Panik-Attacke, weil sie meinte, dass alles krum und schief sei und wir das nie wieder gerade bekommen.

Zwischendurch – wir hatten mal nicht ein komplettes Wochenende durchgearbeitet – bekam meine Architektin/Ingenieurin/Apothekerin eine kleine Panik-Attacke, weil sie meinte, dass alles krum und schief sei und wir das nie wieder gerade bekommen.

In zwei Größen, um sie optimal an unseren welligen Untergrund anzupassen. Dann die Bohlen für die Unterkonstruktion drauflegen und Richtlatte und Wasserwaage anlegen. Mist, schief. Sowohl, was die Teller betraf als auch die Bohlen. Ist halt Holz, ein Naturprodukt. Und, was Holz noch von Beamten unterscheidet (zumindest der landläufigen Meinung nach): Holz arbeitet.

In zwei Größen, um sie optimal an unseren welligen Untergrund anzupassen. Dann die Bohlen für die Unterkonstruktion drauflegen und Richtlatte und Wasserwaage anlegen. Mist, schief. Sowohl, was die Teller betraf als auch die Bohlen. Ist halt Holz, ein Naturprodukt. Und, was Holz noch von Beamten unterscheidet (zumindest der landläufigen Meinung nach): Holz arbeitet.

auf die Baustelle.

auf die Baustelle. OK, Kübel stehen. Zumindest drei von vieren.

OK, Kübel stehen. Zumindest drei von vieren. Check. Nächstes Tagesziel: Die Trittstufe anbringen. Ich hatte zuerst an den sagenumwobenen Siemensschen Lufthaken gedacht, aber zum Schluss entschieden wir uns dann doch für Erdspieße, derer vier. Diese mit einem Fäustel in die Erde treiben. Ging leichter als erwartet. Ich hatte befürchtet, dass ich einen Vorschlaghammer benötigen würde.

Check. Nächstes Tagesziel: Die Trittstufe anbringen. Ich hatte zuerst an den sagenumwobenen Siemensschen Lufthaken gedacht, aber zum Schluss entschieden wir uns dann doch für Erdspieße, derer vier. Diese mit einem Fäustel in die Erde treiben. Ging leichter als erwartet. Ich hatte befürchtet, dass ich einen Vorschlaghammer benötigen würde. Und dabei fiel uns dann auf, dass wir in zweierlei Hinsicht genau gearbeitet hatten: Vier Zentimeter Gefälle für die Oberkonstruktion, gut ausgerichtet, Trittstufe gut waagerecht. Das fällt schon optisch auf. Mal sehen, vielleicht richten wir das noch nach.

Und dabei fiel uns dann auf, dass wir in zweierlei Hinsicht genau gearbeitet hatten: Vier Zentimeter Gefälle für die Oberkonstruktion, gut ausgerichtet, Trittstufe gut waagerecht. Das fällt schon optisch auf. Mal sehen, vielleicht richten wir das noch nach.

Oder mal einen Beamer aufstellen. Oder einen Grill. Oder, oder oder…

Oder mal einen Beamer aufstellen. Oder einen Grill. Oder, oder oder…

Wenn jetzt die Möbel kommen, können wir einziehen. Ein paar Ideen haben wir noch, aber das sind Schönheitskorrekturen.

Wenn jetzt die Möbel kommen, können wir einziehen. Ein paar Ideen haben wir noch, aber das sind Schönheitskorrekturen.

Das Licht an der Stelle war schon recht mäßig. Um mein 500er Tele betreiben zu können, musste ich mit dem ISO-Wert auf 1000 hoch gehen. Klar, dass ich mein Stativ vergessen hatte. Damit hätte es deutlich besser geklappt, denn die Tiere saßen dort wie angeleimt und rührten sich so gut wie nicht.

Das Licht an der Stelle war schon recht mäßig. Um mein 500er Tele betreiben zu können, musste ich mit dem ISO-Wert auf 1000 hoch gehen. Klar, dass ich mein Stativ vergessen hatte. Damit hätte es deutlich besser geklappt, denn die Tiere saßen dort wie angeleimt und rührten sich so gut wie nicht. Ca. 200 m weiter kamen wir auf eine Lichtung, wo in Form einer Tribüne schon die Zuschauer saßen. Auch hier brav auf Abstand.

Ca. 200 m weiter kamen wir auf eine Lichtung, wo in Form einer Tribüne schon die Zuschauer saßen. Auch hier brav auf Abstand. In die Mitte trat ein junger Mann, waidmännisch gewandet und führte uns in die Welt der Raubvögel ein. Zuerst ging es um die Eulen, von denen eine plötzlich (angelockt durch Futter) herbeiflog und sich auf seinen Handschuh setzte. Er ließ sie ein paarmal hin und herfliegen, bis sie sich sattgegessen hatte und wieder im Backstagebereich verschwand. Dies machte er auch mit einem Uhu, einem Geier, einem Rotschwanzmilan und auch mit einem Weißkopfseeadler.

In die Mitte trat ein junger Mann, waidmännisch gewandet und führte uns in die Welt der Raubvögel ein. Zuerst ging es um die Eulen, von denen eine plötzlich (angelockt durch Futter) herbeiflog und sich auf seinen Handschuh setzte. Er ließ sie ein paarmal hin und herfliegen, bis sie sich sattgegessen hatte und wieder im Backstagebereich verschwand. Dies machte er auch mit einem Uhu, einem Geier, einem Rotschwanzmilan und auch mit einem Weißkopfseeadler. Es kam die Frage auf, ob die Tiere nicht einfach so ausbüchsen? Ja, tun sie, besonders der Golden Eagle, das Wappentier der USA. Aber sie fliegen meistens nicht weit. Und den Adler mussten sie schon einige Male in Remscheid wieder abholen, alleine wollte er nicht zurückkommen. Aber die Remscheider wissen schon Bescheid.

Es kam die Frage auf, ob die Tiere nicht einfach so ausbüchsen? Ja, tun sie, besonders der Golden Eagle, das Wappentier der USA. Aber sie fliegen meistens nicht weit. Und den Adler mussten sie schon einige Male in Remscheid wieder abholen, alleine wollte er nicht zurückkommen. Aber die Remscheider wissen schon Bescheid. Den Vögeln geht es gut dort, sie wissen, dass sie dort ihr Futter bekommen. Es besteht keine Notwendigkeit, das bequeme „Heim“ zu verlassen.

Den Vögeln geht es gut dort, sie wissen, dass sie dort ihr Futter bekommen. Es besteht keine Notwendigkeit, das bequeme „Heim“ zu verlassen. Beim Fotografieren konnte ich allerdings nicht auf meinem Platz sitzenbleiben, dann hätte ich die hier gezeigten Aufnahmen nicht schießen können. Ich hatte für die Action-Fotos meine Nikon D500 mit dem 70-200/2.8 fertiggelegt. Und für die Fotos musste ich dann einige Male den Platz wechseln, da die Flugbahnen mal von rechts nach links, dann bei anderen Tieren von vorne nach hinten gingen.

Beim Fotografieren konnte ich allerdings nicht auf meinem Platz sitzenbleiben, dann hätte ich die hier gezeigten Aufnahmen nicht schießen können. Ich hatte für die Action-Fotos meine Nikon D500 mit dem 70-200/2.8 fertiggelegt. Und für die Fotos musste ich dann einige Male den Platz wechseln, da die Flugbahnen mal von rechts nach links, dann bei anderen Tieren von vorne nach hinten gingen.

Dann schien das Licht durch die Bäume, mal waren die Vögel hell erleuchtet, mal flogen sie tief im Schatten. Ich habe schätzungsweise über 600 Fotos verschossen und davon ca. 400 wieder gelöscht. Bei der D500 brauchte ich auch einen ISO-Wert von 2000-2500, um eine Belichtungszeit von 1/1250 bis 1/1600 zu realisieren. Schon eine Herausforderung. Auch, die Vögel zu erwischen. Es geht alles so rasend schnell. Und selbst, wenn man weiß, welche Flugbahn sie nehmen, ist es ziemlich unberechenbar und viele Aufnahmen werden hinterher verworfen. Sei es, weil nur ein Teil des Vogels drauf ist oder der Kopf eines Zuschauers.

Dann schien das Licht durch die Bäume, mal waren die Vögel hell erleuchtet, mal flogen sie tief im Schatten. Ich habe schätzungsweise über 600 Fotos verschossen und davon ca. 400 wieder gelöscht. Bei der D500 brauchte ich auch einen ISO-Wert von 2000-2500, um eine Belichtungszeit von 1/1250 bis 1/1600 zu realisieren. Schon eine Herausforderung. Auch, die Vögel zu erwischen. Es geht alles so rasend schnell. Und selbst, wenn man weiß, welche Flugbahn sie nehmen, ist es ziemlich unberechenbar und viele Aufnahmen werden hinterher verworfen. Sei es, weil nur ein Teil des Vogels drauf ist oder der Kopf eines Zuschauers. Nach der eigentlichen „offiziellen“ Flugschau kamen noch die „Falkner für einen Tag“ zum Zuge. Für 150 Euro kann man sich einen Tag auf Du und Du und Tuchfühlung mit den Tieren buchen.

Nach der eigentlichen „offiziellen“ Flugschau kamen noch die „Falkner für einen Tag“ zum Zuge. Für 150 Euro kann man sich einen Tag auf Du und Du und Tuchfühlung mit den Tieren buchen.